2023年最新版!

インバウンド再開の現状とアフターコロナに実施すべきインバウンド対策とは?

コロナ禍のため制限していた訪日外国人観光客の受け入れが2022年10月11日から大幅に緩和されました。しかし、インバウンド対策の検討を進めるにあたり、「どのような対策を立てたら良いのだろう?」とお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、メーカーの経営企画の方、インバウンド対策にお悩みの方、インバウンドの情報収集(市場調査)の調査方法にお困りの方へ向けて、2023年最新におけるインバウンド再開の現状や、アフターコロナに実施すべきインバウンド対策について、altcircleの分析データを用いて解説します。

関連コラム

- 2023年最新版!インバウンド再開の現状とアフターコロナに実施すべきインバウンド対策とは?

- 訪日外国人がよく手に取っている商品とは?訪日解禁後のインバウンドトレンドをご紹介!

1.インバウンド再開の現状と今後のシナリオ

コロナ禍のため制限していた訪日外国人観光客の受け入れが、2022年10月11日から大幅に緩和されました。外国人観光客の入国については、受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととしております。また、パッケージツアーに限定する措置も解除(個人旅行の解禁)となりました。

日本以外の多くの国・地域でも水際対策は緩和傾向にあり、観光地によっては、すでに多くの訪日外国人観光客が訪れています。

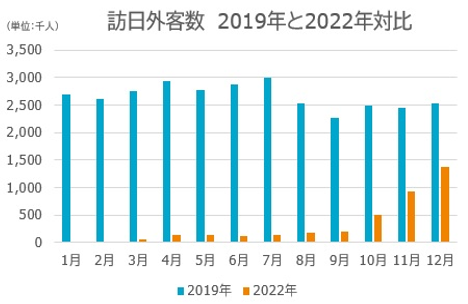

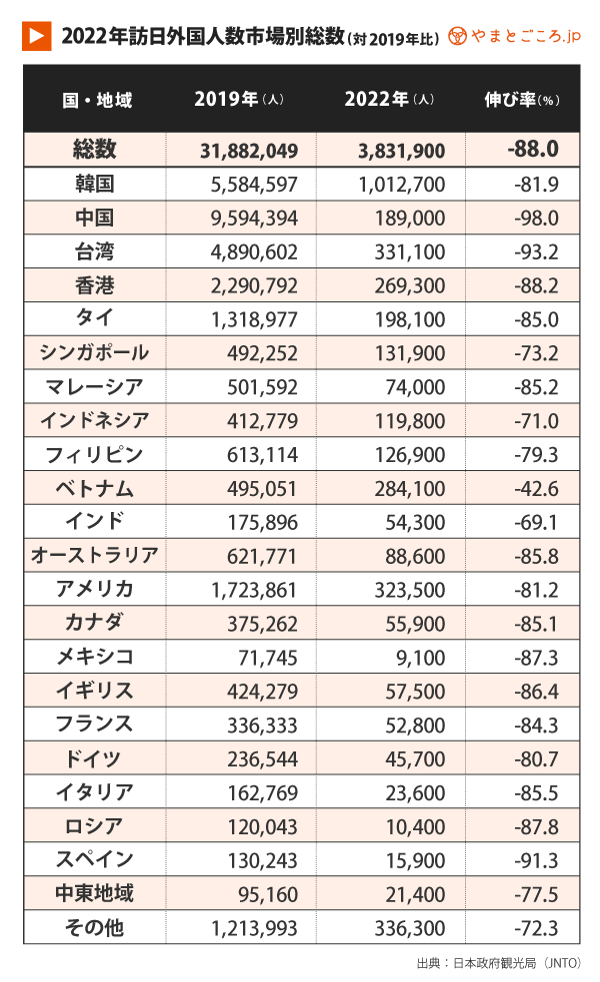

コロナ禍前の2019年の過去最多訪日外国人観光客数約3,200万人(平均9万人弱/日)を考慮すると、"完全回復"には未だ至っておりません。しかしながら、政府がインバウンド消費5兆円超の速やかな達成を掲げていることもあり、「インバウンド対策」への興味・関心が急速に高まっています。

-

出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数2022年12月および年間推計値(https://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_releases/20230118_monthly.pdf )」より

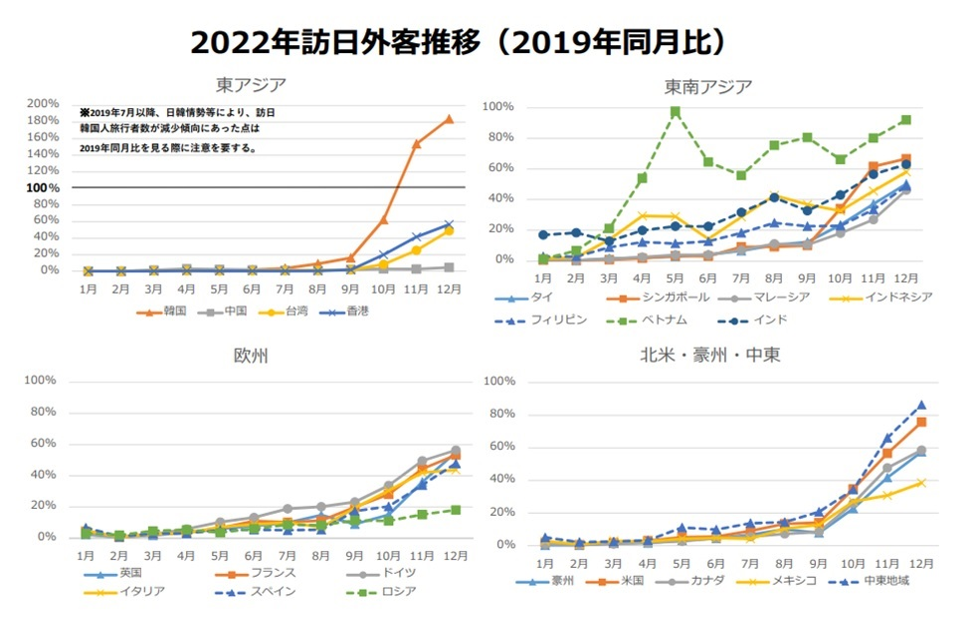

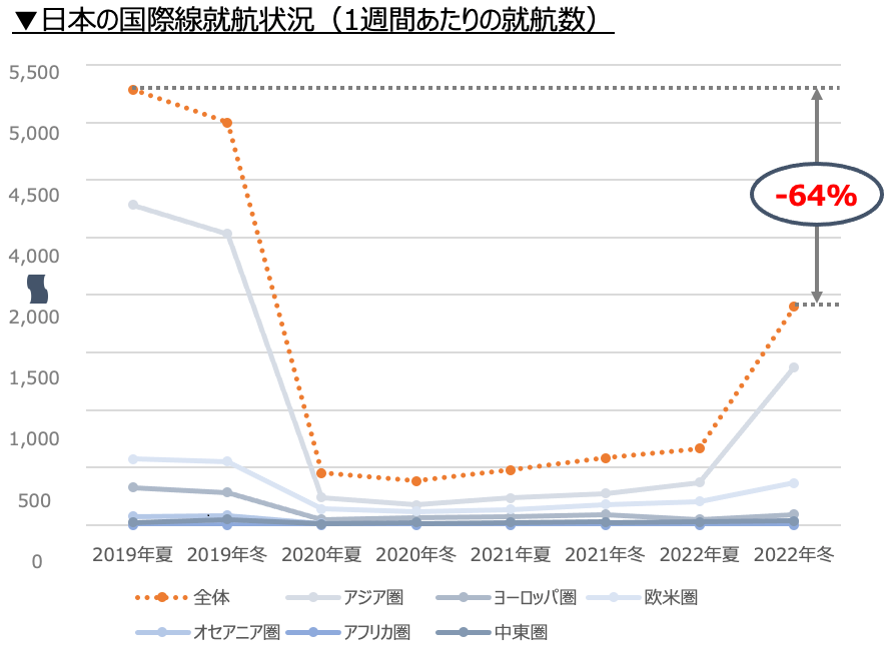

また、日本での水際対策緩和が開始された2022年10月11日以降、国際線就航状況は大幅に回復しております。コロナ禍前の2019年夏(5,285便数/週)まで、残り6割まで来たことがわかります。

なお、本データは中国での渡航制限中のデータになります。渡航制限が解除された今後は、訪日客が急速に回復していくことが想定されています。

-

出典:国土交通省「国際線就航状況 国際定期便 直行便(2019年~2022年)」

1-1.観光地としての魅力度の高さ

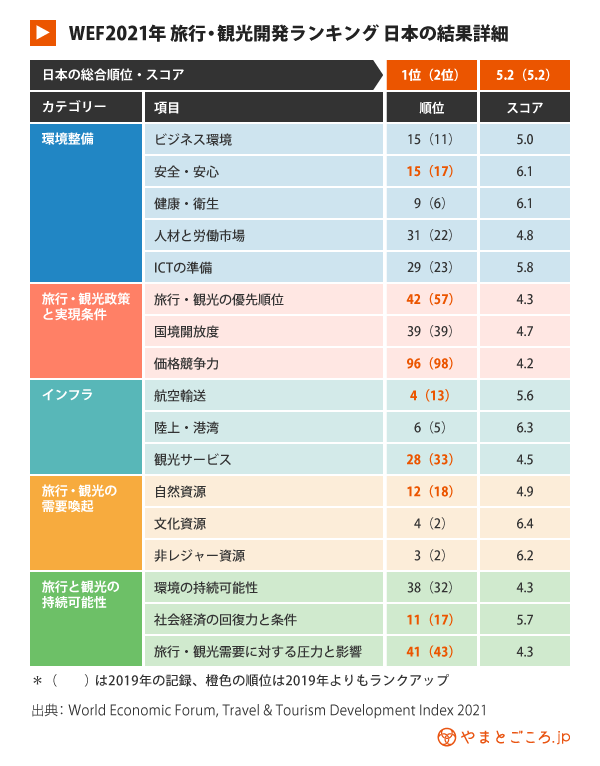

世界117の国と地域の観光競争力のランキングにて、日本が初めて1位を獲得しました。

調査の評価軸は、「環境整備(治安・医療など)」「旅行・観光政策」「観光インフラ」「観光資源」「持続可能性」の5つでしたが、日本固有の観光資源の豊富さや、交通・宿泊の観光インフラの利便性などが特に高く評価されたことで、順位を伸ばす結果となりました。

日本が観光地として人気な背景には「文化資源(世界遺産登録文化財など)の多さ」や「交通インフラ整備の良さ」、「衛生面の良さ」、「安心安全」など、従来から変わらぬ強みを生かしております。外国人観光客の日本旅行への需要は、コロナ禍前と比べても変わらぬ高さを保つと考えられます。

1-2.アフターコロナにおけるインバウンド市場について

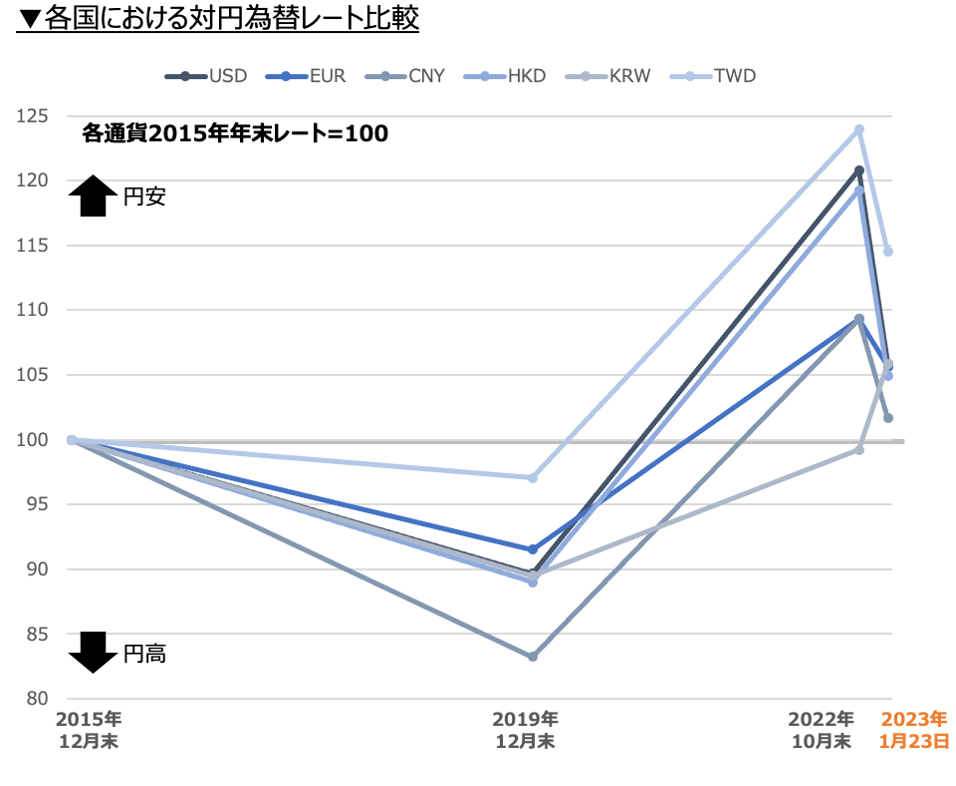

日本を除く世界各国の中央銀行による金融引き締めを背景に、円安傾向が続いております。特にドル円レートは2022年10月に1ドル151円台後半を付け、1990年8月以来およそ32年ぶりの円安水準を更新しました。

2023年に入り、韓国を除き、全体的に円高へ推移してきましたが、「爆買い」が流行語大賞となった2015年と現在の各主要通貨における為替レートを比較すると、インバウンド市場は円安の恩恵を受け取る形が続きそうです。

なお、韓国については、引き続き円安が加速しております。「2022年訪日外国人数市場別総数」では韓国が1位であることからも、インバウンド対策を確実に行いたい国の1つと言えるでしょう。

-

出典:みずほ銀行「外国為替公示相場ヒストリカルデータ」よりSCSKにて集計・グラフ化

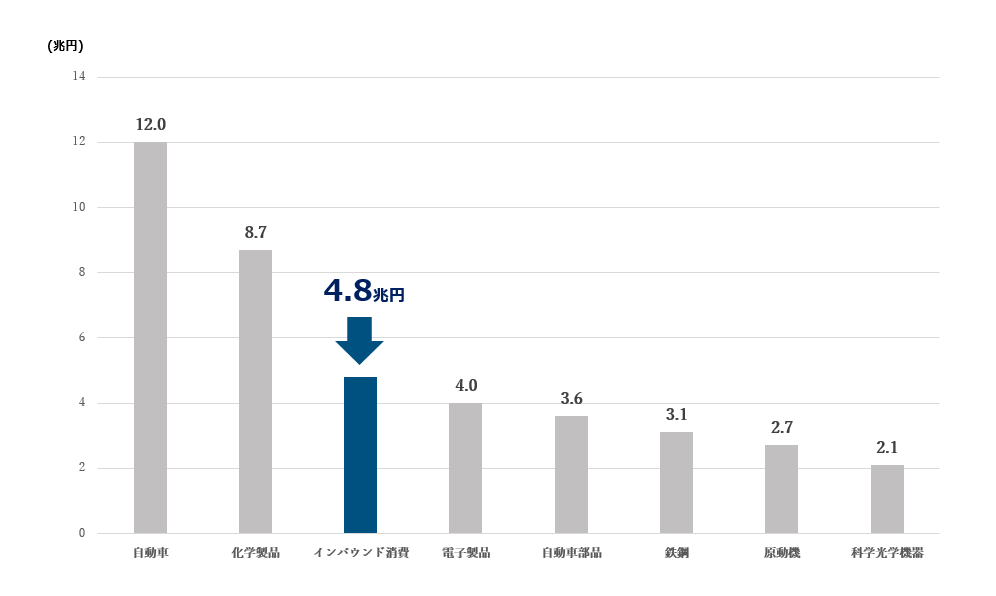

なお、「2019年インバウンド消費額」は約4.8兆円でした。同年の各輸出品目と比較すると、インバウンド産業は自動車産業、化学産業に続く第3位の規模を誇っていると言えます。

日本政府としても訪日外国人観光客数を2030年に6,000万人にするという目標を据置きしており※、2025年には大阪万博も控えていることから、アフターコロナにおける継続的なインバウンド市場の推進策を講じていくとしています。

-

出典:日本政府観光局(JNTO)

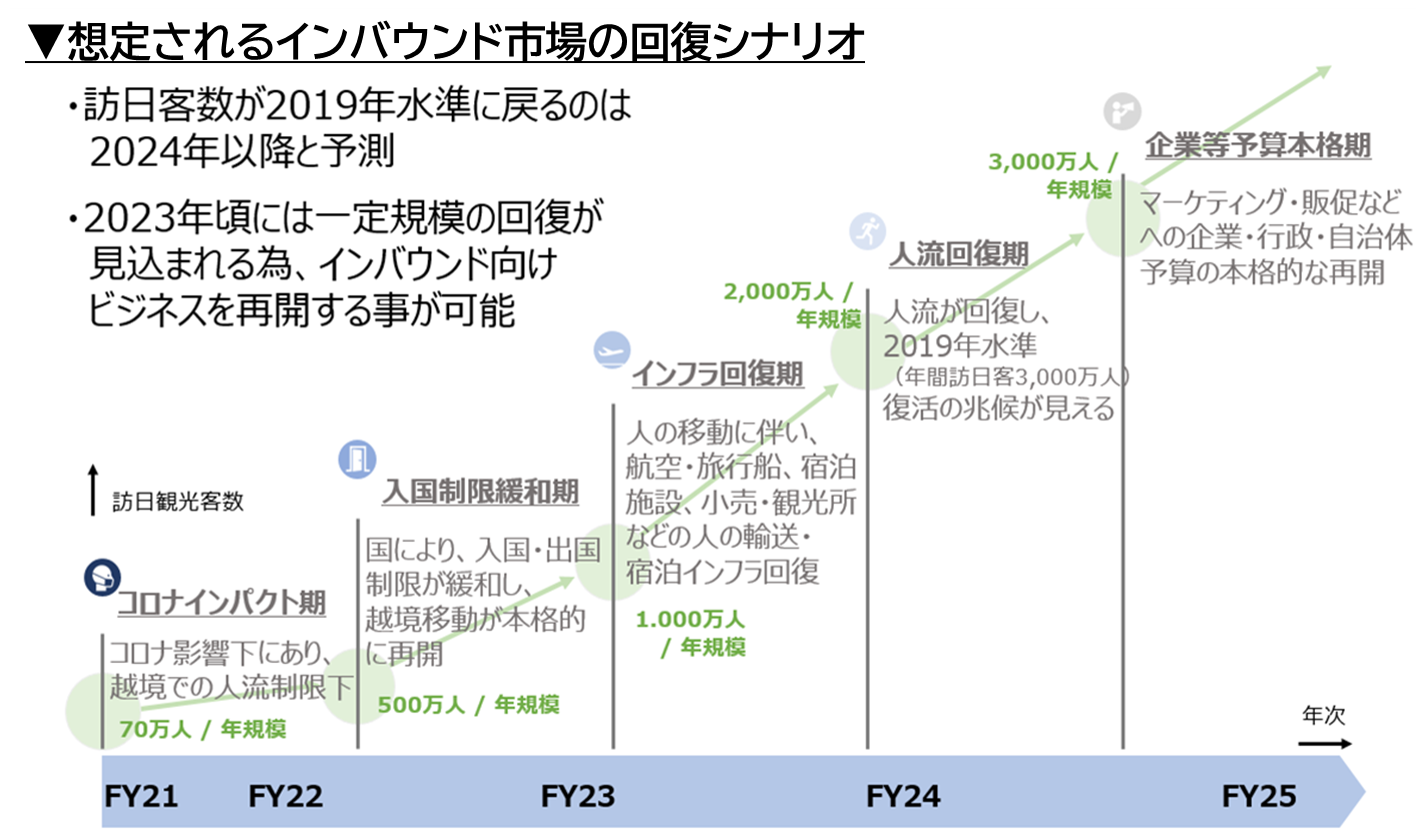

以上を踏まえて、弊社SCSKでは「今後の訪日外国人観光客数推移」を下記のように想定しています。

-

出典:SCSK(altcircle)。各年度の訪日客数規模は想定数値となります。

なお、世界的な景気後退による旅行需要の減少、原油高・人件費高などを背景にした輸送費高騰による「旅行需要の減少もしくは消費単価の減少」、ゼロコロナ対策下の中国における国外旅行規制による「観光客の減少」、サル痘や新たなコロナ変異株などにより感染症の再拡大による「旅行需要の減少」、「新たな地政学問題発生」など、様々なリスクにより上記シナリオは大幅に変更される可能性があります。

今後のインバウンド市場へ対策を講じる際には、これらのリスクを考慮しておく必要があります。

2.アフターコロナにおけるインバウンド対策について

さて、上記までを踏まえ、「企業としてインバウンド対策を講じる必要があるのか」「講じる場合何をやるべきなのか」「いつから始めるべきなのか」といった点についてお話します。

結論から申し上げますと、弊社SCSKは下記のように考えています。

- 情報発信・コンテンツの生成を進める

- 限定されたリソースの中で、今年度中にインバウンド市場における自社商品・自社ブランドの立ち位置や特性を再整理し、インバウンドの本格的な再開に向けた準備を進める

2-1.情報発信・コンテンツの生成を進める

上述の通りですが、インバウンドが再開した場合でも、その回復状況は限定的です。また、いくつかのリスク発生に関しては可能性も排除できないため、大きなリソース投下は慎重にすべきだと考えます。コロナ禍においてインバウンド関連の組織や予算を削減・縮小されており、インバウンド再開のニュースを聞いたものの積極的に動きにくい企業様が多いかと存じます。もちろん企業様によっては、今のうちからインバウンド市場復活に向けて積極的にリソースを投下できる企業様もいらっしゃることと思います。そのような企業様も広告やプロモーションに予算を割くのではなく、情報発信・コンテンツの生成に重きを置いていくのが良いと考えます。

その理由として、日本旅行に関して本格的に計画・情報収集している外国人観光客が少なく、広告の費用対効果が悪くなることが想定されるためです。一方でSNSやブログ、ホームページなどでの情報発信やコンテンツ生成は資産として蓄積されます。訪日外国人が本格的に情報収集開始時にアクセス可能なコンテンツですので、事前に一定量準備出来るに越したことはないため、リソースがある企業様はここから始めてみるのはいかがでしょうか。

2-2.インバウンド市場における自社商品や自社ブランドの立ち位置や特性を再整理する

インバウンド市場は中長期的に積極的に取り組むべきだということは上述の通りです。本格的にインバウンドが再開した際に対応できるよう、現段階では自社商品や自社ブランドに関連した下記のような事項の棚卸し及び調査を、限られたリソースの中で実施しておくことが望ましいと考えております。

インバウンド再開に向けて棚卸し及び調査しておくこと

- インバウンドの市場規模及びマーケットシェアの調査

- 競合商品及びターゲット顧客層の特定

- 商品認知度及び販売戦略方向性の特定

上記の各事項について、弊社が展開しているaltcircleにて抽出可能なデータを参考に、ご説明させて頂きます。altcircleではインバウンドに関連したデータを収集しております。

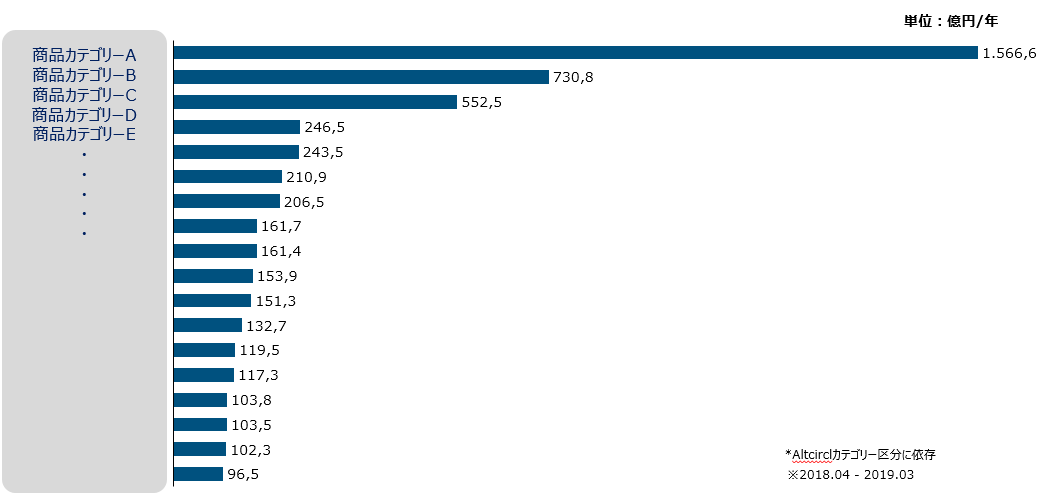

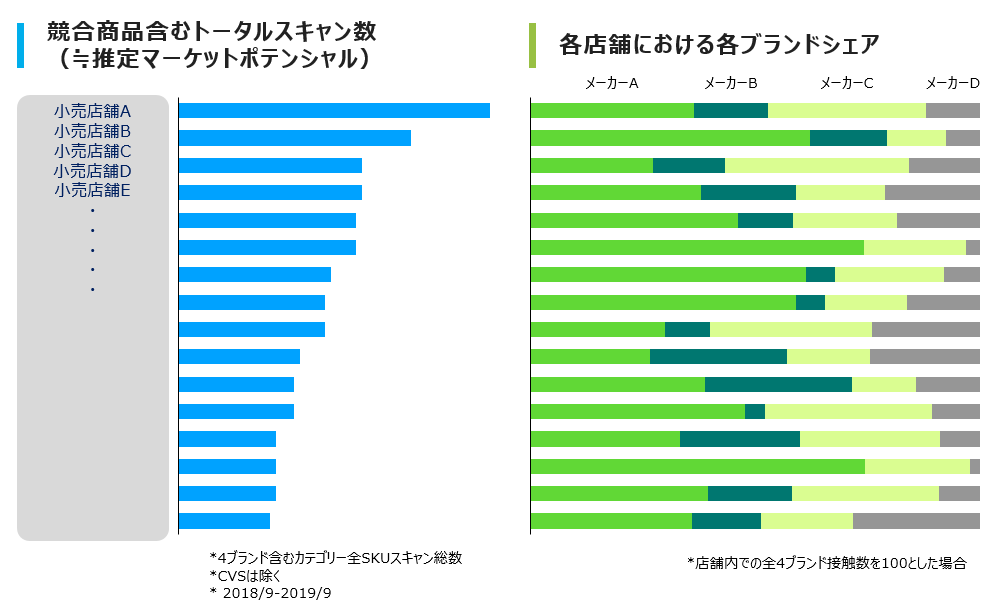

(1)インバウンドの市場規模及びマーケットシェアの調査

インバウンド全体の消費額は把握可能なものの、特定の区分(たとえば、アルコール類、お菓子類などの粒度で)のインバウンド市場規模を把握することは困難です。しかしながら自社商品・自社ブランドがそもそも訪日外国人観光客に受け入れられる土壌はあるのか、市場内のシェア率の把握は重要です。それらは、コロナ禍前までに実施してきた施策の効果を定量的に把握したり、今後のインバウンド対策の優先順位を決定したりすることに役立つためです。

特定商品カテゴリーにおけるインバウンド市場規模(2019)

-

出典:SCSK(altcircle)。具体的な企業者名はマスクさせて頂いております

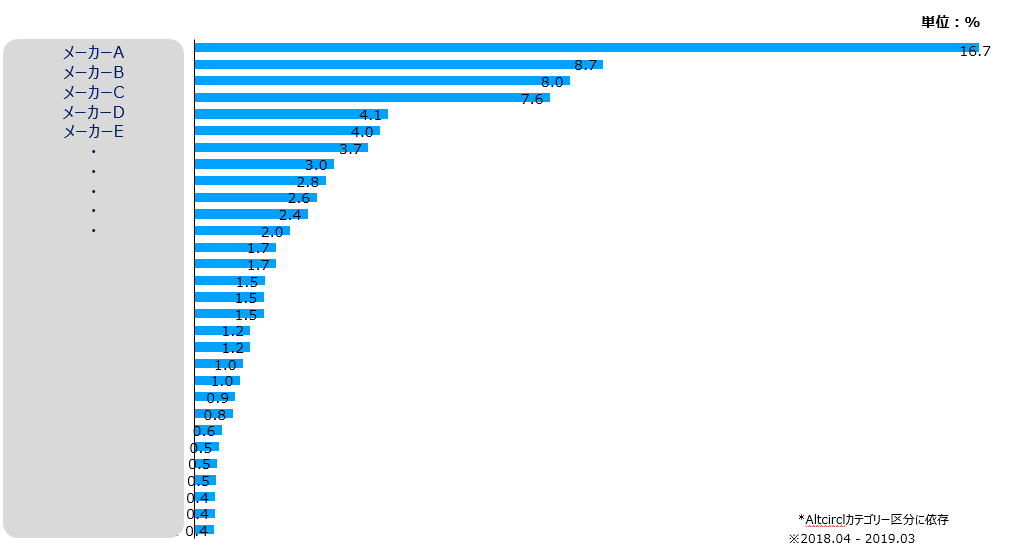

特定カテゴリーにおけるメーカーごとのマーケットシェア(2019)

-

出典:SCSK(altcircle)。具体的な企業者名はマスクさせて頂いております

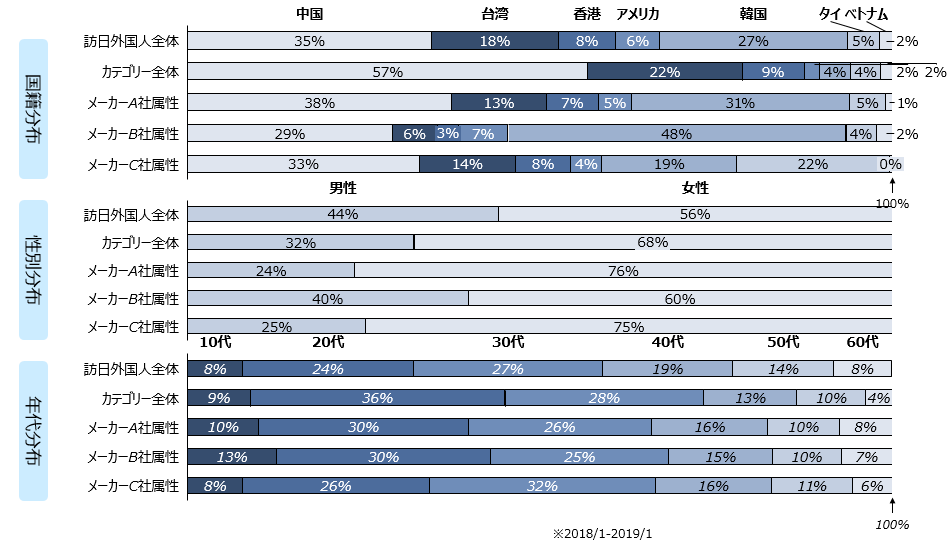

(2)競合商品及びターゲット顧客層の特定

当然のことながら、訪日外国人と日本人の嗜好性は異なります。また訪日外国人は、日本国内における広告宣伝に触れていないため、各商品に対する認知度・イメージなども異なってきます。したがって、ターゲットとなる顧客層(国籍、年齢、性別など)や競合となる商品も対日本人消費者と異なってきます。「インバウンド=中国人」という発想により中国人向けにプロモーション予算を投下したり、国内と同じ競合商品をベンチマークしたりすることは逆に非効率になるケースもあります。

特定カテゴリーにおける特定メーカー間の属性差異(2019)

-

出典:SCSK(altcircle)。具体的な企業者名はマスクさせて頂いております

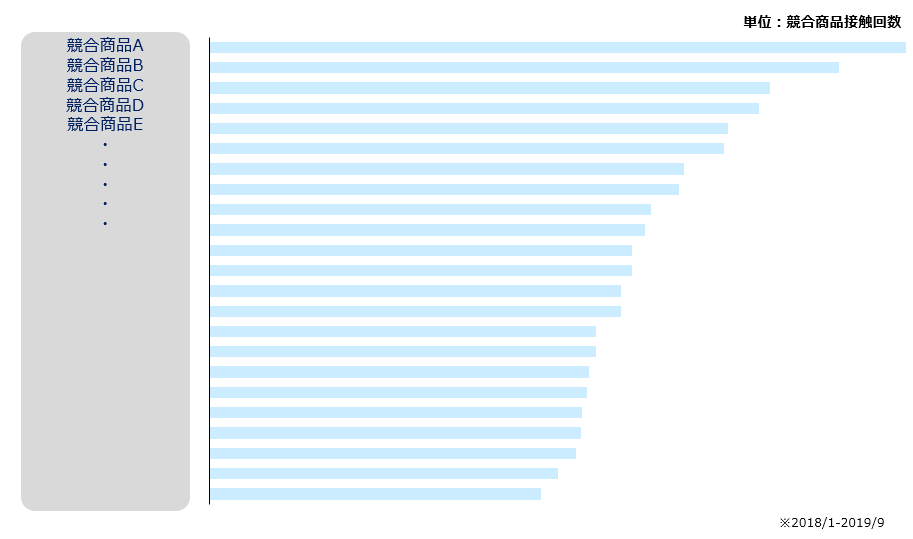

特定カテゴリーにおける特定メーカーAの競合商品群(2019)

-

出典:SCSK(altcircle)。具体的な企業者名はマスクさせて頂いております

(3)商品認知度及び販売戦略方向性の特定

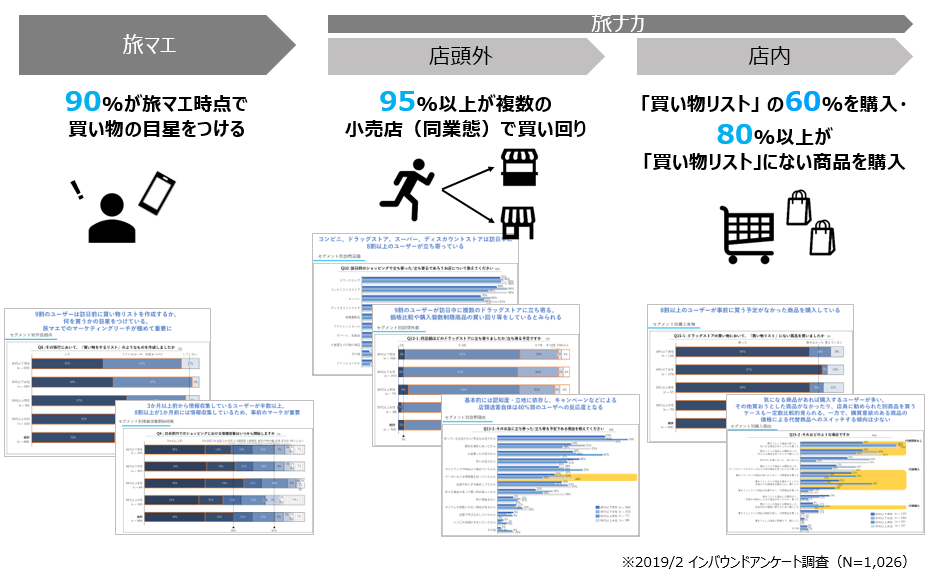

2.にて認知度について触れましたが、商品の認知度が重要なのはインバウンド市場でも同様です。多くの訪日外国人観光客は「買い物リスト」を訪日前に作成し、訪日時それを基に買い物をする傾向にあります。買い物リスト内の60%は購入されるというデータもあります。したがって、貴社商品の売上アップには「買い物リスト」に入れてもらう必要があり、そのために認知度を上げる必要があるということです。

一方で、2.との結果と照らし合わせ、貴社商品が競合と比べて認知度が圧倒的に高い、あるいは圧倒的に劣っている場合、認知度の向上は費用対効果が悪い可能性があります。「買い物リスト」内に入るためにプロモーションを行うのではなく、店頭でのついで買いなど「買い物リスト」外の購入に入る方が効率的な場合があります。これらは販売店の開拓や棚取りなど、販促が重要な部分となります。たとえば、とあるインバウンドに人気のお菓子は、空港での販促からインバウンドへの不動な人気を得たという事例もあります。altcircleでは販促戦略としてどこのエリア、どの店舗を開拓すべきか、というようなデータを分析することも可能です。

訪日外国人の購買ジャーニー傾向(2019)

-

出典:SCSK(altcircle)

特定カテゴリー商品におけるインバンド主要店舗リスト及びポテンシャル、店舗内での競合シェア(2019)

-

出典:SCSK(altcircle)。具体的な企業者名はマスクさせて頂いております

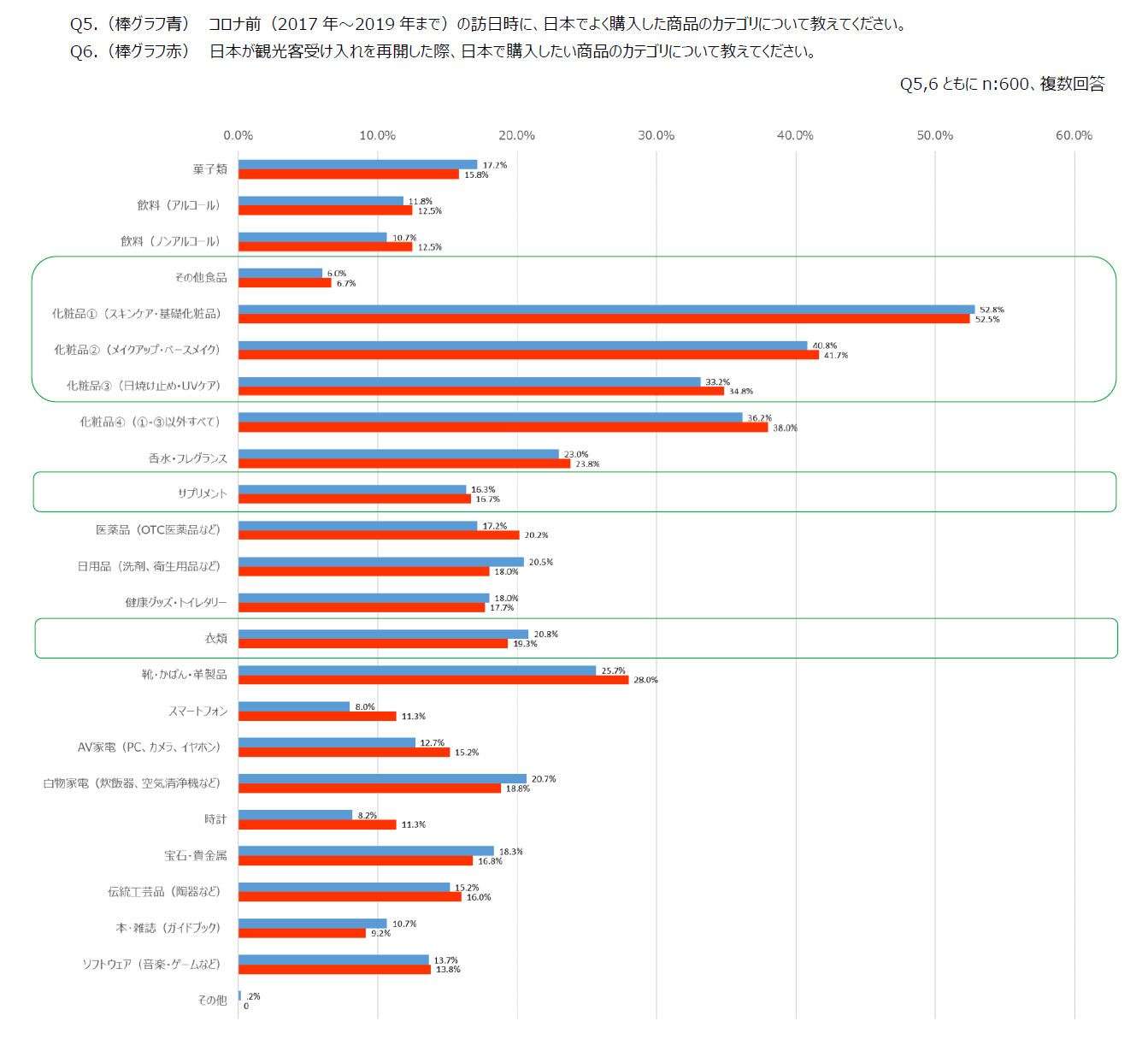

なお、現段階ではコロナ禍前後で訪日時の消費嗜好性に大きな差異はないと結果が出ており、コロナ禍前のデータを参照することによるリスクは少ないと考えられます。

「訪日インバウンド消費」に関するアンケート調査

-

出典:株式会社トレンドExpress「訪日インバウンド消費」に関するアンケート調査2021年12月実施。N=600名(中国人消費者のみ)

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。インバウンド再開のニュースをご覧になり、どのように対応していくべきか検討されている企業様・事業者様・ご担当者様にとって、お役に立ちましたら幸いです。